脓毒症的生物标志物

摘 要:脓毒症是对有时为普通感染的不寻常全身性反应,可能代表免疫系统对损伤的响应模式。高炎症反应之后是免疫抑制阶段,在该阶段出现多器官功能障碍并且患者易发生院内感染。利用诊断脓毒症的生物标志物可实现早期干预,虽然主要是支持疗法,但可降低死亡风险。尽管乳酸是目前鉴别脓毒症最常用的生物标志物,但其他生物标志物有助于增强乳酸的有效性;这些包括脓毒症高炎症阶段的标志物,比如促炎症细胞因子和趋化因子;蛋白,比如为了响应感染和炎症而合成的C-反应蛋白和降钙素原;及嗜中性粒细胞和单核细胞激活的标志物。近期,检验了脓毒症免疫抑制阶段的标志物,比如抗炎症细胞因子,以及单核细胞和淋巴细胞的细胞表面标志物的改变。多标志物组合将促炎症和抗炎症生物标志物相结合,有助于在器官功能障碍发展到晚期之前鉴别出发生严重脓毒症的患者。与靶定免疫抑制阶段的创新治疗方法相结合,这些生物标志物有助于降低与严重脓毒症相关的死亡率,尽管使用支持疗法有所改善,但死亡率仍很高。

关键词:CD64,C-反应蛋白(C-reactive Protein),乳酸,降钙素原(Procalcinogen),脓毒症(Sepsis)

简 介

脓毒症是对有时为普通感染的不寻常全身性反应。自古以来脓毒症就是公认的致命威胁,至今仍是一种潜在致命的并发症。在过去十年间,许多医院已经开始接受为管理脓毒症患者的拯救脓毒症运动(Surviving Sepsis Campaign)的建议,已经看到死亡率约从37%下降至30%。然而,这个数字还是太高了,不可接受。同一期间住院患者的脓毒症发生率几乎加倍,目前脓毒症也常发生于急诊科(ED)就诊的门诊患者,尤其是主诉上呼吸道感染的患者。由于老年人的患病风险增加,随着人群老龄化,脓毒症很可能成为更严重的问题。我们尚没有完全了解脓毒症的发病机理,也没有特效疗法。因此,早期发现很重要,以便尽早采取有成效的支持疗法。

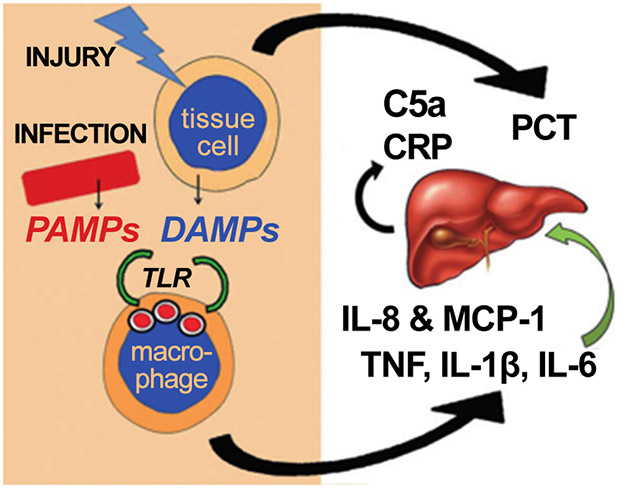

脓毒症的原始模型是对革兰阴性细菌细胞壁中存在的一种脂多糖(LPS)-内毒素的免疫响应。内毒素是病原相关分子模式(PAMP)的典型。天然免疫细胞比如巨噬细胞具有识别不同类型PAMP的受体。细胞表面的Toll样受体(TLR)和外源凝集素受体识别细胞外间隙的各种细菌物质。事实上,LPS(脂多糖)受体是在哺乳类动物中发现的第一个TLR。细胞质中其他类型的受体识别细菌肽聚糖和/或核酸。这些受体与细菌配体结合后刺激巨噬细胞产生肿瘤坏死因子(TNF)、白介素-1β(IL-1β)和IL-6。这三种促炎症细胞因子产生全身炎症反应,也是早期脓毒症的特征,而且多年来医生们认为脓毒症本质上代表了天然免疫系统对细菌感染的异常稳健响应。

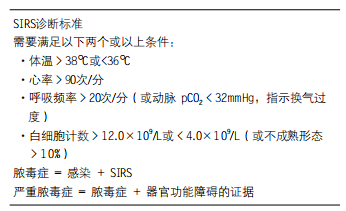

1991年共识会议将“脓毒症”定义为同时具有感染及所谓“全身炎症反应综合征”(SIRS)的两个或以上特征:体温变化、脉搏加快、呼吸频率加快和白细胞计数异常。对原始定义的更新发表于2003年,诊断标准扩展到包括危重疾病常见的体征和症状(见表1)。另外,更新建议医生即使证据不足,在强烈怀疑感染时就诊断为脓毒症。这一改变反映了,根据典型的临床体征和症状通常难以鉴别患者的感染情况下,使用早期的定义存在了问题。也强调了脓毒症的大多数临床特征是相似的,不管感染的性质是什么。在脓毒性患者中,没有刺激的微生物下,看来免疫反应是问题。

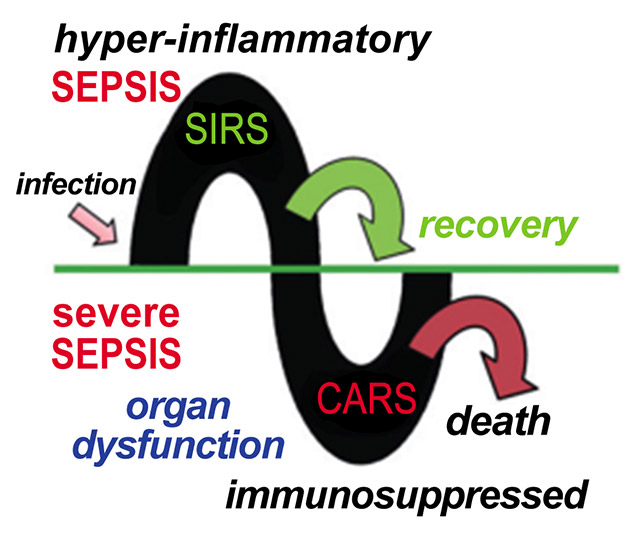

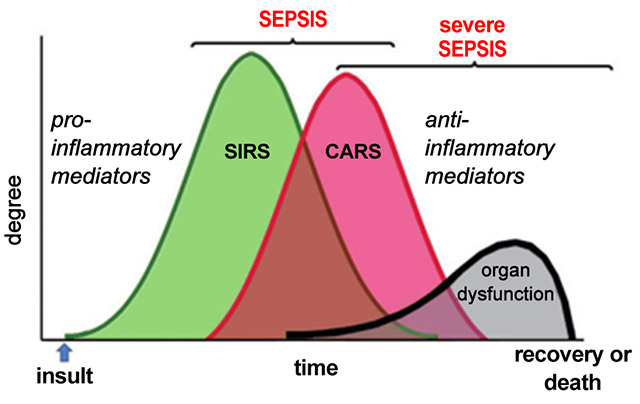

大多数研究者认可Roger C. Bone博士的观点,即脓毒症不止严重的高炎症SIRS这么简单。Bone强调了“代偿性抗炎反应综合征”的重要性,他称之为CARS,通常发生在高炎症阶段之后,尤其是发生所谓“严重”脓毒症的患者(见图1)。严重脓毒症也存在普遍器官功能障碍的证据。这可能包括肺脏、肝脏和/或肾脏损伤,以及认知障碍。所谓的脓毒性休克,通常是严重脓毒症的终点事件,在这种情况下患者发生心血管衰竭(cardiovascular collapse),且常常对补液和血管加压药治疗没有反应。

表1. 脓毒症的定义

2001年更新的定义强调,如果强烈怀疑脓毒症,脓毒症诊断可不需要感染证据。也包括其他标准,比如精神状态改变、水肿、非糖尿病高血糖症、CRP或PCT升高。

图1. 脓毒症可以分为两个阶段。发生感染后,高炎症阶段的特点为SIRS。这种情况可以解决或者患者可能进展为严重脓毒症。在严重脓毒症阶段,出现CARS伴随免疫抑制和多器官功能障碍。这也可以解决,尤其是使用适当的支持疗法,但常会导致死亡。

严重脓毒症出现器官衰竭的原因是未知的,但类似于经历严重创伤性损伤(外伤)的幸存患者常见多器官功能障碍综合征(MODS)。现在很多研究者认为脓毒症和创伤后MODS都代表对严重损害的相同常规免疫反应。在该范例中,天然免疫系统首先为了响应PAMP,或者在组织损伤情况下,为了响应类似的分子模式即来源于损伤宿主细胞的所谓损伤相关分子模式(DAMP),而产生促炎症状态。在大多数患者中,这种促炎症反应是自限性的,即使在缺乏有效治疗的情况下。但是,在发生脓毒症的患者中,这种反应被夸大了(或者说是高炎症反应),导致代偿性免疫系统下调。为什么某些患者发生这种情况而其他患者不发生尚不清楚。一个主要的风险因素是先前存在某种程度的免疫功能障碍。例如,老年患者(通常具有某种程度的免疫缺陷)和免疫抑制患者的脓毒症发生率较高,且死亡率也高。也可能涉及一些其他的潜在因素或遗传素质。这个主题近期由Chung和Waterer做了综述。

由于脓毒症发病机理的范例随着时间不断演变,我们尝试了不同的脓毒症治疗方法,不同的生物标志物已用于脓毒症诊断和治疗监测。1980年代的最初关注是早期高炎症阶段,大剂量的皮质类固醇是脓毒症治疗的重要组分。导致SIRS的三种促炎症细胞因子TNF、IL-1β和IL-6,以及C反应蛋白(CRP)均被作为潜在的生物标志物来研究。有一组蛋白在肝脏中的合成会由于IL-6而上调,已确定CRP就是这样的蛋白。1990年代,研究者发现降钙素这种激素的前体-降钙素原(PCT)水平,在细菌感染患者中升高,成为另一种潜在的生物标志物。2003年更新的脓毒症定义增加了CRP和PCT同时升高。在过去十年的早期,严重脓毒症和脓毒性休克的强化“目标导向性”治疗的研究使用升高的乳酸水平指导治疗,且在监测有脓毒症风险的患者时检测乳酸水平成为常规做法。近期,脓毒症抗炎症阶段的靶向治疗开始进入临床试验,试图检测与免疫系统下调相关变化的新生物标志物也在研究中。

单一的生物标志物对脓毒症来说不是理想的选择,但多标志物组合至少在鉴别危重患者上是有帮助的,这些患者需要密切监测才能尽快确诊和提供治疗。本文将讨论已提出的所有主要脓毒症生物标志物类型,并尝试把它们应用于脓毒症的不同阶段和靶向疗法。

促炎症细胞因子作为脓毒症高炎症阶段的标志物

TNF、IL-1β和IL-6是介导天然免疫系统最初响应损伤或感染的细胞因子。TNF和IL-1β都会激活内皮细胞,将循环多形核白细胞(PMN)吸引到炎症部位。PMN也进入循环,导致发热和其他全身性症状。IL-6使肝脏产生所谓急性相反应物包括CRP的能力增强,也会刺激骨髓内细胞的产生发生变化,以产生更多PMN。因此,这三种细胞因子基本上解释了SIRS的特征,可以潜在用作脓毒症的生物标志物(见图2)。

图2. 脓毒症开始于感染或组织损伤。巨噬细胞受体比如TLR识别入侵微生物的PAMP或损伤组织细胞的DAMP(或者两者),从而产生促炎症细胞因子比如TNF、IL-1β和IL-6及趋化因子比如IL-8和MCP。IL-6刺激肝脏产生CRP和补体蛋白。体内的很多细胞在感染和损伤的情况下也会产生PCT。

TNF和IL-1β水平在内毒素相关的革兰阴性脓毒症中均升高。给予实验动物TNF(或IL-1β)在诱导脓毒性休克方面与内毒素有一样的效果。然而,治疗前TNF水平似乎不影响使用抗TNF抗体疗法的临床试验结局。IL-1β水平没有TNF升高的那么多,IL-1β、相关IL-1α和自然产生的IL-1受体拮抗剂在脓毒症形成过程中的作用仍存在某些争议。由于这些原因,TNF和IL-1β都不能作为重要的脓毒症生物标志物。

在这三种主要的促炎症细胞因子中,IL-6受到的关注最多。在血浆中它比另外两种细胞因子的检测更可靠,而且还有其他潜在临床用途,比如自身免疫风湿疾病的诊断和管理。与TNF和IL-1β不同,IL-6的免疫测定,包括某些患者床旁检测,在市场上都可以获得。然而,它又像TNF和IL-1β一样不具有脓毒症特异性,其作为脓毒症生物标志物的主要作用在于预后,而不是诊断。很多研究表明脓毒症患者的IL-6水平升高与死亡率升高有关。急性脓毒性腹膜炎(盲肠结扎和穿刺,或CLP)的小鼠模型更有力地证明了这点,在这种情况下IL-6水平不仅可预测生存率,还能靶定哪些小鼠最受益于治疗。因而,IL-6符合理想脓毒症生物标志物的期望特性之一,因为它能够鉴别严重脓毒症风险增加从而需要支持疗法的脓毒症患者。

另一种作为脓毒症生物标志物来研究的促炎症细胞因子是趋化细胞因子,称之为趋化因子。虽然趋化因子的分类基于其氨基末端半胱氨酸残基的排列,但根据功能可分为两大类。归巢趋化因子有助于组织适应性免疫系统,尤其在次级淋巴组织中,而炎症趋化因子将PMN和单核细胞吸引到炎症部位并增强其穿过血管壁的能力。因此,很多炎症趋化因子是脓毒症的潜在生物标志物,已证明某些趋化因子优于IL-6。这些包括趋化因子IL-8用于诊断脓毒症,和单核细胞化学趋化-1(MCP-1)用于预测脓毒症死亡率。虽然MCP-1通过将单核细胞吸引到损伤或感染部位来促进炎症,但它也可促进下文将讨论的一种抗炎症细胞因子IL-10合成。因此,MCP-1在脓毒症从促炎症阶段向免疫抑制阶段转变的过程中可能是一个关键因素。

PCT和CRP作为脓毒症的生物标志物

PCT和CRP都是响应感染和/或炎症产生的蛋白。它们可能是除了乳酸以外诊断和管理脓毒症患者最常用的两种临床检测。

CRP是确立已久的感染和炎症生物标志物,是之前提到的急性相反应物的一种,这些蛋白在肝脏中的合成被IL-6上调。其中某些蛋白起到支持作用并促进炎症(例如补体),而其它蛋白使宿主免于炎症组织损伤(例如蛋白酶抑制剂)。CRP在急性炎症期间的作用并不完全清楚。它可能结合微生物(和损伤宿主细胞)的磷脂成分,促进巨噬细胞将其清除。由于在急性炎症期间CRP水平比其他急性相反应物水平升高得多得多,所以数十年来CRP检测一直用于指示存在严重的炎症或传染性疾病,尤其在儿科,且近期用作炎症伴随动脉粥样硬化和心血管疾病的生物标志物。虽然其特异性低可能是作为成人脓毒症生物标志物的主要缺点,但常用于筛查早发脓毒症(发生于出生后24小时内),因为普遍认为其灵敏度在这种情况下非常高。CRP也常用于监测术后患者,术后CRP水平通常高于术前,但会迅速下降,除非存在术后感染。

正五聚蛋白-3(PTX3)是结构类似于CRP的另一种蛋白,主要由炎症细胞产生而不是肝脏。像CRP一样,PTX3水平升高与脓毒症严重程度相关。然而,它在非传染性炎症病变中也升高,因此与CRP相比没有优势。

在过去几年内,PCT免疫测定的广泛使用在某种程度上淡化了CRP作为脓毒症生物标志物的重要性。PCT是成熟降钙素的前体,降钙素是在人体内没有明显生物效应的一种激素,但作为药物服用时可降低血钙水平。1990年代早期,研究人员发现PCT水平在侵袭性细菌感染患者中升高。后续研究表明机体内很多组织,不仅仅是局部感染细胞,都会产生PCT,而且PCT是导致严重脓毒症的全身性反应的一部分。像CRP一样,PCT也有促炎症作用。有专家组认为PCT对于新发热危重症患者是有用的检测,且大多数市售PCT检测已获得美国食品和药品监督管理局(FDA)批准,专门用于辅助评估危重症患者在进入重症监护室的第一天进展为严重脓毒症的风险。

在过去的十年间,很多研究探索了PCT的诊断用途,尤其将它与CRP相比。不足为奇,最初发现对于细菌感染PCT比CRP更灵敏且特异性更强,且近期很多研究证明PCT有助于预测危重症患者的血培养结果。然而,对于脓毒症诊断PCT是否比CRP更灵敏和特异性更强,仍存在争议。虽然有很多比较这两种标志物的报告,但使用的患者人群和临界值(cut-off)差异以及其他因素,阻碍达成任何明确共识。

Uzzan等人报告了,对比较PCT和CRP用于脓毒症诊断(与细菌感染诊断相反)的已发表研究,进行的唯一大规模荟萃分析。他们收集了49项研究,其中15项同时评估PCT和CRP。结论是,虽然PCT(14.69)的总比值比(global odds ratio)显著高于CRP(5.43),但两个检测都有效。PCT的Q值也高于CRP(0.78 vs 0.71)。2010年,作为小规模荟萃分析的一部分,Yu等人鉴别了9项比较PCT与CRP的试验,都是关于晚发新生儿脓毒症诊断的。其中4项研究要求感染证据,且研究显示PCT的混合灵敏度高于CRP(72% vs 55%,p<0.05);作者认为这可能由于在新生儿感染中PCT水平很可能早于CRP升高。PCT的混合特异性、比值比和Q值也更高,但没有统计学显著性。在评估PCT与CRP、不要求感染证据的5项试验中,PCT的总准确度更高,但仍然没有统计学显著性。2011年,对比较烧伤患者中这两种生物标志物的少数报告进行荟萃分析,没有发现任一标志物更好。

Tang等人2007年发表了一项荟萃分析,是关于PCT在脓毒症诊断上的性能,但没有与CRP比较的研究。这些研究者收集了672篇报告,其中18篇适合分析。较高的拒绝率主要是由于他们排除了没有提供脓毒性患者感染证据的所有研究。他们得出结论,PCT无法准确区分危重症患者是患脓毒症还是SIRS,但因为现在大家普遍认为菌血症检测不是临床诊断脓毒症的先决条件,所以拒绝这些研究成为了他们结论的主要批判点。然而,虽然有很多有利的临床研究且FDA批准了特定适应症,但关于PCT用于具有严重脓毒症风险的患者分层的一些问题仍待解决。

虽然在有全身炎症但没有脓毒症的患者中PCT不太可能像CRP一样升高,但PCT的升高并不像曾经认为的那样具有感染特异性。PCT在很多没有感染的疾病中也会升高,尤其是在创伤之后。因此,可能没有一个脓毒症诊断(或脓毒症风险)的常见临界值。例如,从外科进入重症监护室(ICU)的危重症患者,用于测定脓毒症风险的PCT临界值似乎高于从内科进入ICU的危重症患者。这样的观察结果支持以下观点:我们所谓的脓毒症可能代表免疫系统对任何损伤的常规响应,不管有没有感染。

关于使用PCT诊断脓毒症的准确度的大多数临床研究的另一个问题可能是,大多数研究将进入ICU时的PCT水平与后续脓毒症诊断或总死亡率联系在一起。PCT水平可能在脓毒症形成早期变化,其预测性能可能只在后来的患者病程中较明显。因此,虽然低PCT水平可能由于较高的阴性预测值而有助于排除脓毒症风险,但危重症患者的初始升高水平可能令人误解。有些研究试图通过不断监测PCT水平来解决这个问题,寻找比进入ICU时的单一初始水平更具预测力的趋势。其中最全面的是一项大型随机试验,称之为降钙素原和生存研究(PASS)。

该试验检验了在重症监护环境下,受监测患者的PCT水平是否能更早检测出脓毒症以及获得更有效的治疗。不幸的是,试验结果不支持在这种情况下使用PCT,而且讽刺的是,PCT组的患者住院时间反而更长。该研究的作者最初推测,PCT水平升高的患者更多地暴露于广谱抗生素可能是有害的,并且他们近期报告PCT组患者的肾功能损伤的确更严重。只有PCT升高应该不太可能导致对危重症患者的加重治疗,尤其是如果治疗主要由增加广谱抗生素组成。这点很有趣,因为降低PCT水平目前被用作一种手段,来判断由于特定感染而接受治疗的住院患者是否能停用抗生素。Scheutz最近发表了对PCT在抗生素管理计划中所起作用的大量临床确认试验进行的荟萃分析。未来,这可能成为PCT作为实验室检测的主要作用。

补体蛋白作为脓毒症的生物标志物

补体蛋白可增强微生物的吞噬功能,主要通过补体蛋白3(C3)片段即所谓的C3b调理素促进微生物表面的调理作用来实现。补体级联激活也产生促炎肽如补体蛋白5的一种分解产物C5a。大量证据表明补体在促进脓毒症的炎症状态中发挥作用,关注点是C5a用作潜在的生物标志物。在脓毒症的CLP小鼠模型中,所有三种补体途径(经典途径、凝集素途径、旁路途径)均由于下游C5a水平升高而激活。C5a水平升高也见于严重脓毒症患者。

虽然大多数临床实验室检测总补体活性(CH50)以及主要补体蛋白如C3和C4水平,但这些参数在很多发生补体激活的情况下用处不大,因为这些补体蛋白是急性相反应物。只有在补体消耗程度超过肝脏产生补体能力的情况下,才会观察到低补体蛋白水平。市场上有一些C5a检测,用于诊断自身免疫炎症疾病,但并未广泛应用,目前将C5a作为脓毒症的生物标志物来监测似乎起不到重要作用。

C5a在脓毒症中的作用也很复杂,因为像上述趋化因子MCP-1一样,C5a在脓毒症形成期间可能同时具有促炎和抗炎作用。例如,C5a与活化PMN结合,似乎抑制了重要的天然免疫功能,比如吞噬功能和呼吸爆发。这种效应是通过表面C5a受体内在化介导的。

活化中性粒细胞和单核细胞作为脓毒症的生物标志物

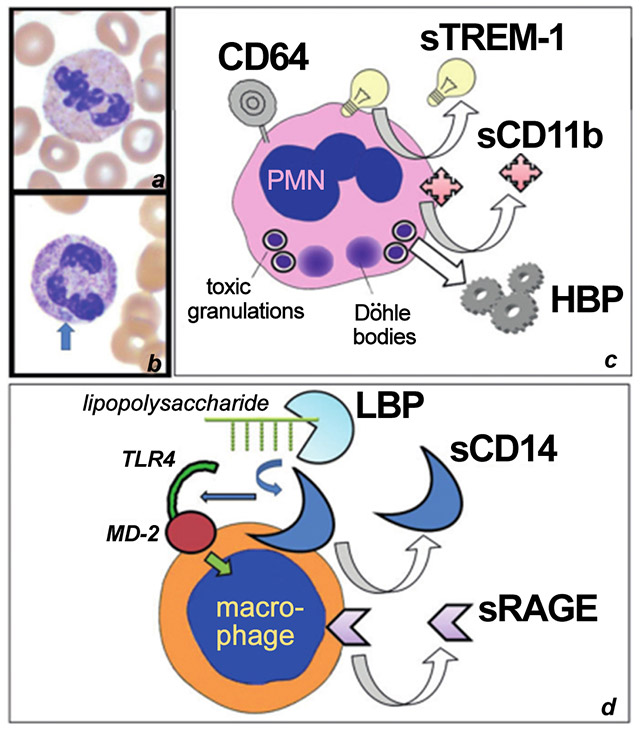

如前所述,促炎症细胞因子IL-6水平升高的影响之一是,骨髓产生的PMN增加。根据炎症程度,这一刺激也可导致PMN前体在完全成熟之前就离开骨髓。循环PMN总数增加或不成熟PMN百分比增加是SIRS的诊断标准之一。脓毒症患者的循环PMN也已被细胞因子激活,且这一激活导致PMN外观变化。中毒颗粒代表初级颗粒中抗菌化合物浓度增加,而杜勒小体是内质网聚集而成,这两种都是细菌感染中PMN激活的标志物。使用定量流式细胞术,分析PMN细胞表面上的某些细胞分化分子水平,可更早地检出PMN激活(见图3)。虽然其他激活标志物也作为脓毒症的生物标志物进行检测,但关注点主要在于CD64,即免疫球蛋白分子Fc部分的一种高亲和力受体。

图3. 活化炎症细胞上调了很多可以作为脓毒症生物标志物来检测的蛋白,或位于细胞表面或为血浆中的可溶形式。(a)未活化PMN;(b)具有较深颜色(“中毒”)颗粒的活化PMN和杜勒小体(箭头);(c)与PMN相关的常用脓毒症生物标志物,包括CD64、可溶性TREM-1和CD11b及HBP。(d)与巨噬细胞或单核细胞相关的常用脓毒症生物标志物,包括可溶性CD14(促进识别细菌脂多糖)和RAGE受体。

1990年代,研究者观察到CD64的细胞表面表达,在静止PMN中可以忽略,但在感染中是增加的。在过去几年中,很多研究探索PMN CD64表达用于检测存在感染和/或存在脓毒症的能力。在一项小型危重成人患者的研究中CD64升高鉴别脓毒症的灵敏度与PCT相当,但特异性更高。此外,在另一项小型危重成人患者的研究中CD64表达定量检测与脓毒症进展为严重脓毒症相关。近期一项研究发现CD64对于脓毒症没有以前报告的那么敏感,但是这项研究由于将流式细胞检测推迟到36小时而受到批评。CD64在抗凝血中似乎较稳定,所以这种差异的原因尚不清楚。

近期一项关于CD64在新生儿重症监护室应用的大型前瞻性研究,为CD64在这种情况下的应用提供了重要支撑。对脓毒症发病率较低(5%)的700多名婴儿进行了1000多次脓毒症评估。大多数示例为晚发脓毒症,而且在这个群体中,使用最佳临界值时CD64表达升高的灵敏度为75%、特异性77%。该检测很可能受到更广泛认可,尤其是因为它可用于某些检测总WBC计数(脓毒症评估常用的检测)的自动血液分析仪。

整合蛋白CD11b表达,增强了中性粒细胞粘附于炎症部位内皮的能力,它在细菌感染情况下也是升高的,而且有人建议同时使用CD64和CD11b诊断脓毒症。研究了一些其他中性粒细胞激活标志物作为脓毒症的潜在生物标志物,但是它们已经通过免疫测定在血浆中检测,或作为细胞表面蛋白的可溶形式或由于蛋白在脱粒期间释放。在脓毒症实验模型中研究了大多数这些标志物,但结果显示它们在临床背景下用处有限。

研究的最好的很可能是髓系细胞触发受体-1(TREM-1)。TREM-1是免疫球蛋白超家族的一员,像CD64一样,在PMN暴露于细菌时上调。然而,有关可溶性TREM-1可靠地鉴别脓毒症患者的能力的临床研究不太乐观。近期一篇报告显示可溶性TREM-1比PCT或CRP更准确地预测了ED患者的低生存率,使大家重拾了对这种生物标志物的兴趣。

肝素结合蛋白(HBP,也称之为天青杀素),在PMN的表面整合蛋白与内皮细胞表面的选择蛋白结合时,从PMN颗粒中释放出来。它改变了内皮细胞骨架结构并诱导细胞间连接分解,增强PMN穿过内皮细胞屏障的能力。一项研究表明它是在脓毒症中观察到的严重水肿和血管衰竭的极好预测因子。这将使HBP成为严重脓毒症的极好生物标志物,但是没有对这些初步报告进行有效跟进。

激活标志物比如CD64、CD11b和TREM-1也在单核细胞上表达。然而,单核细胞激活标志物作为脓毒症潜在生物标志物的研究,关注于晚期糖基化终产物受体(RAGE)的可溶形式。就像内毒素受体是PAMP受体的出色示例,RAGE可能被认为是DAMP受体的原型。虽然RAGE最初被认为具有氧化交联糖化蛋白特异性(也因此得名),但似乎可与各种DAMP结合,包括高迁移率族蛋白B1(HMGB1)——一种非组蛋白DNA结合蛋白,以及由坏死细胞而不是凋亡细胞释放的其他蛋白。2008年,检测到循环可溶性RAGE(sRAGE)升高,由膜受体胞外域的选择性剪接或溶蛋白性裂解引起,能够预测严重脓毒症的生存率。近期,sRAGE水平升高同样可预测社区获得性肺炎患者的低生存率。然而,将sRAGE用作肺炎患者的脓毒症标志物存在争议。1型肺泡细胞在正常情况下表达高水平的RAGE,因此sRAGE水平可在无脓毒症的肺感染情况下升高。

巨噬细胞和单核细胞表面上识别内毒素的TLR,需要另一种膜结合蛋白CD14以及一种急性相反应物(脂多糖结合蛋白或LBP,促进内毒素与CD14结合)的帮助。尽管有些研究表明LBP水平升高可鉴别感染患者,但这种蛋白在极高浓度下可有效中和LPS,甚至可能具有抗炎作用。因此,在鉴别严重脓毒症的风险方面LBP可能不如其他生物标志物。但是,近期大家对于可溶性CD14检测作为脓毒症生物标志物感兴趣。可溶性CD14水平在细菌感染诊断上与PCT相当,且与脓毒性患者的严重程度相关。

脓毒症中传染性微生物及其产物的检测

如果脓毒症被界定为感染患者出现SIRS,那么最终的生物标志物就是鉴别导致感染的微生物。这样不仅可以确诊,也提供了特异性治疗靶标。虽然脓毒症可能代表对感染的不寻常反应,可能无法通过根除微生物来成功治愈,但很多人在寻找更好地检测有发生脓毒症风险的危重症患者存在病原体的方法。

在患者没有局部体征和症状时,检测菌血症的血培养成为这些尝试的主要支柱。存在SIRS增加了阳性血培养的可能性,但如上所述,临床脓毒症患者的血培养通常是阴性的。很多方法使用聚合酶链反应(PCR)或其他技术扩增特异性靶核酸序列来检测菌血症,既应用于血培养瓶也应用于患者血样。这些方法包括用于检测脓毒症患者最常见细菌(和真菌)的实时多重PCR系统,以及通用16S和18S核糖体核糖核酸的扩增和扩增靶标的测序。在外科重症监护背景下的严重脓毒症前瞻性研究中,PCR技术与传统血培养相比鉴别出约两倍数量的阳性标本数量。这种方法有前景,但重要的是通过将结果与其他临床数据结合,证明PCR阳性、血培养阴性的标本不是假阳性。

微生物产生的PAMP和组织损伤期间释放的DAMP本身已作为脓毒症的生物标志物被调查过了。在过去十年间,使用一种独特的免疫测定方法研究了危重症和脓毒症患者的内毒素(经典的PAMP)。这种免疫测定方法比传统检测方法更易于操作,传统方法依赖于[无脊椎]鲎的血淋巴凝集。针对保守脂质部分的抗体在存在任何内毒素的患者全血中形成免疫复合物,并与患者的中性粒细胞相互作用产生氧化迸发反应(通过化学发光检测)。

2004年,一项大型观察性研究表明,虽然在入院当天进入ICU的所有患者中,只有少数显示细菌感染,但其中一半以上都有内毒素。在这项研究中,约10%的患者发展为严重脓毒症,而内毒素水平是一个显著的风险因素。虽然在显示没有革兰阴性细菌感染或只有中等内毒素水平的患者中内毒素检测的用处尚不明确,但这一观察结果得到后续几项研究证实。有必要增加其他生物标志物比如PCT,以可靠地鉴别这些患者的风险。

HMGB1在大多数严重脓毒症患者中升高。然而,使用序贯器官衰竭评估(SOFA)评分,研究HMGB1水平与器官功能障碍的相关性的一些报告存在差异,而且有一个共识是,HMGB1水平不提供任何有用的预后生存信息。另一类重要的DAMP是一组S100蛋白,被称为钙粒蛋白或骨髓相关蛋白,表达于骨髓细胞并在炎症期间从受损中性粒细胞释放时形成异二聚体。虽然在腹腔脓毒症实验模型中缺乏这些蛋白的小鼠显示生存率提高,而且观察到这些蛋白的血液水平在脓毒症患者中升高,但尚无重要证据表明它们在临床上可用作脓毒症的生物标志物。

脓毒症免疫抑制阶段的生物标志物

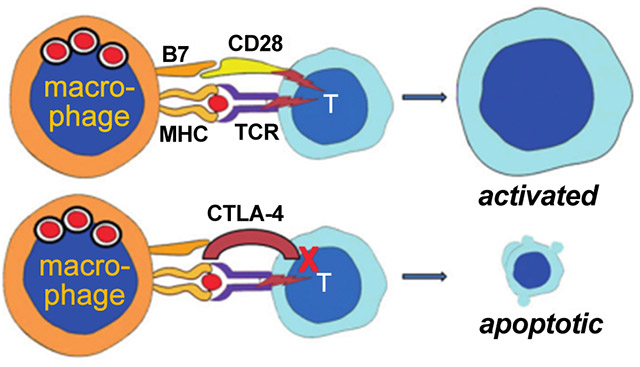

15多年前,Bone认识到CARS的重要性,CARS在脓毒性患者的高炎症状态后发生。最近,脓毒症免疫抑制阶段的一些生物标志物受到高度重视(见图4)。

图4. 有重要证据表明严重脓毒症患者具有适应性免疫缺陷。巨噬细胞(或单核细胞)可缺失II类MHC蛋白的表达,这些蛋白将外源肽展示给TCR。然而,更重要的是,T-细胞上调了抗原呈递细胞上共刺激分子B7的替代配体-CTLA-4的表达。代替B7与CD28相互作用导致T-细胞共刺激和激活,与CTLA-4相互作用导致T-细胞不反应性,最终细胞凋亡而死。

脓毒症患者以及严重外伤幸存患者出现免疫响应抑制的最早期体征是,巨噬细胞和其他抗原呈递细胞表面的II类主要组织相容性复合体(MHC)蛋白(HLA-DR)(HLA,人白细胞抗原)表达减少。这些蛋白将来源于吞噬蛋白的肽展示给T-细胞。如果肽被T-细胞独特的抗原受体识别,且相关的“第二信号”也通过共刺激分子传输,那么T-细胞激活发生。临床研究关注于单核细胞HLA-DR表达,这种表达在大多数脓毒症患者发病时被显著抑制,但幸存者会在十天内恢复表达。如前所述,这种表达在重大创伤后也可被抑制且在患者住院的第一周内未能恢复表达,是形成脓毒症的准确预测因子。HLA-DR表达水平低预示着生存率低以及院内感染风险增加。

Hotchkiss等人的尸体解剖研究证明了,死于严重脓毒症的患者的脾脏T-细胞和B-细胞显著损耗。而且这些研究者近期使用从活动性严重脓毒症患者死后立即获取的脾脏组织进行了扩展研究。与对照脾脏相比,死于脓毒症的患者的T-细胞数量显著减少且在刺激时T-细胞产生的细胞因子水平也显著降低。严重脓毒症患者通过细胞凋亡缺失T-细胞的准确原因尚不清楚。然而,就像单核细胞上的HLA-DR表达下降一样,对T-细胞的临床研究充分证明了脓毒症患者的阴性共刺激分子CTLA-4(细胞毒性T淋巴细胞相关抗原-4)以及与T-细胞凋亡相关的另一分子PD-1(程序性死亡-1)表达升高。

正常情况下,T-细胞表达一种被称之为CD28的阳性共刺激分子。当T-细胞抗原受体(TCR)识别抗原呈递细胞的II类MHC抗原时,CD28同时与抗原呈递细胞上一种被称之为B6的分子结合产生“第二信号”,激活T-细胞。CD28表达下降和替代配体CTLA-4(也称之为CD152)表达升高,易于促进细胞凋亡而不是激活。这种作用可通过T-调节细胞介导。

检验了抗炎细胞因子IL-10和TGF-β(TGF,转化生长因子)检测的临床用途,IL-10同时抑制II类MHC和共刺激分子的表达,而TGF-β抑制T-细胞增殖。IL-10水平升高预示严重脓毒症的死亡率,且已知与单核细胞HLA-DR表达以及T-细胞PD-1及其在单核细胞上的配体表达的抑制相关。IL-10也被报告为新生儿脓毒症的准确生物标志物,但是也许与下文讨论的研究(显示发病后不久IL-10升高)一致,早发和晚发脓毒症不存在IL-10水平差异。TGF-β,其抗炎活性与促进组织修复的能力相比变得没那么重要,在鉴别不太可能存活的脓毒症患者上用处不如IL-10,但可预测脓毒性患者的急性呼吸窘迫综合征形成。

现在预测脓毒症免疫抑制阶段的哪些新生物标志物在临床上有用可能还为时过早。文献中关于这些变化的时间进程,它们预测生存率的能力以及它们如何有效地用于支持靶向阴性共刺激分子的新疗法的信息很少。

脓毒症器官功能障碍的生物标志物

各种既定的常规实验室检测,有助于医生评估终末器官功能障碍是否使患者的临床状态从脓毒症进展为严重脓毒症。其中一些检测被纳入生理学评分系统,比如APACHE(急性生理学和慢性健康状况评估)和SOFA,用于估计住院患者的危重症程度。胆红素和肌酐水平升高分别指示肝脏和肾脏功能障碍。然而,最广泛用于指示器官功能障碍的生物标志物是血液乳酸水平。

葡萄糖在厌氧条件下代谢为丙酮酸,而且丙酮酸在大多数组织的线粒体中被进一步氧化。然而,如果缺乏足够的氧气,线粒体代谢会受损。在这种情况下,为了再生上游无氧糖酵解继续所需的辅助因子烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD),细胞将丙酮酸转化为乳酸。通常假设脓毒症患者的乳酸水平升高,是因为组织灌注下降导致器官缺氧,然后求助于无氧糖酵解。由于内皮损伤、弥散性血管内凝血或低血压,有大量关于血管损害的证据。然而,脓毒症患者的乳酸升高也有其他解释。

红细胞(缺乏线粒体)和某些糖酵解率较高的组织始终产生乳酸,即使在组织灌注未受损的情况下也产生。肝脏将大部分这种乳酸转换回葡萄糖并将剩下的乳酸氧化。因此,与脓毒症相关的肝脏功能障碍可导致乳酸清除受损。全身炎症也诱导无氧糖酵解增加,因为损伤组织的葡萄糖代谢率增加通常超过了线粒体的氧化能力。最后,脓毒症患者的组织似乎由于某些不得而知的机制产生线粒体功能障碍。近期对乳酸水平升高或未升高的脓毒性休克患者的比较,似乎支持以下观点:一些其他因素可能导致脓毒症患者产生乳酸。

虽然大多数使用乳酸筛查脓毒症的医院采用4.0mmol/L的临界值(参考范围约为>2.0mmol/L),但近期研究表明这个临界值可能太高了。在一项严重脓毒症ED患者的回顾性队列研究中,研究者证明具有中等乳酸水平(2.0-4.0mmol/L)的血流动力学稳定患者,与乳酸水平低于2.0mmol/L的患者相比,也有重大风险。这一观察结果经过另一项回顾性队列研究证实,该研究发现即使具有“正常高”(1.5-2.3mmol/L)乳酸水平的患者,其死亡率与具有中等乳酸水平(2.3-4.0mmol/L)的患者相当。这些发现对于存在严重脓毒症风险的患者的未来分层有一定意义。

基于初始乳酸水平对脓毒性患者采用强化目标导向复苏治疗后不久,监测乳酸清除率-最初开发用于创伤患者的一种手段,也被用于脓毒症患者。数小时内连续检测显示乳酸清除率低,与PCT和IL-6升高作为创伤患者发生脓毒症的预测因子相关,且乳酸清除率低成为严重脓毒症患者死亡率的有用预测因子。然而,使用连续乳酸检测而不是更常见的参数,比如中心静脉血氧饱和度,来判定复苏治疗是否成功存在争议。

不管是由于全身炎症还是某些其他未知的介质,内皮功能障碍很可能是导致严重脓毒症患者器官功能障碍的主要因素,而且显然是脓毒性休克的原因。已证明内皮细胞激活的很多生物标志物,包括血管生成素、可溶性粘附分子和内皮细胞特异性分子(endocan),在脓毒症中是升高的。但是,这些内皮细胞生物标志物均不可能被广泛应用,除非我们能够证明它们支持相关的新疗法。

血管病理学明显影响死亡率的一个主要方面涉及凝血系统。当天然免疫系统遇到刺激时,不管是什么原因,凝血级联作为对损伤的常规响应也会启动。凝血因子和血小板消耗,外加纤溶(纤维蛋白溶解)系统抑制,导致微血管纤维素沉积,通常认为这种情况引起低氧而导致器官功能障碍。关于凝血和纤维蛋白溶解的各种临床检测已用于监测与脓毒症相关的止血异常。弥散性血管内凝血(DIC),伴随微脉管系统内血栓沉积,发生于很大比例的脓毒症患者,而且如果发生,死亡率升高。使用国际血栓和止血协会提出的一种评分系统进行DIC诊断,包括血小板计数、凝血酶原时间、纤维蛋白原水平和纤维蛋白形成的一种标志物。最常用的纤维蛋白相关标志物是D-二聚体测定。该免疫测定使用的抗体可识别包含纤维蛋白单体交联末端的纤维蛋白片段(称之为D-二聚体,因为单体的两个球形端被命名为“D”域)。使用D-二聚体获得的DIC评分预示脓毒症严重程度和存活率。

虽然脓毒症患者的DIC发病率较高的原因尚不明确,但关注点在于血管内皮表面的一种天然凝血级联抑制剂-血栓调节蛋白的下调。在缺乏这种调节蛋白(与凝血酶结合并激活蛋白C)的情况下,促凝血因子Va和VIIIa则不会被抑制。这种阻碍凝血的失败导致了用于治疗脓毒症的唯一特效药制剂的诞生:重组人活化蛋白C(drotrecogin alfa,Xigris® Eli Lilly,Indianapolis,IN),已获PDA批准。2001年批准该药物用于严重脓毒症和死亡风险较高的患者时存在争议。主要基于一项随机、对照试验,且随后进行的研究提出了有关药物效果和出血风险的问题。2012年发表的一项大规模、双盲、安慰剂对照、多中心试验的结果表明,检测的所有亚组死亡率均未下降,所以该药物退出了市场。

相对较新的脓毒症研究领域是微粒研究。不同于外泌体(通过胞外分泌脱落的细胞内囊泡),术语微粒通常指通过起泡直接从细胞表面脱落的囊泡。微粒可分解并将其内容物释放进直接的微环境,或者进入循环并与距离起源部位较远的靶细胞相互作用。最初发现时作为组织因子与凝血系统相互作用的平台,它们在炎症中可能也发挥重要作用。微粒可能同时介导脓毒症的全身炎症和DIC。由于内皮可能是循环微粒的主要靶标,它们在引起脓毒性休克的显著和普遍增加的血管通透性中也起到作用。

使用多标志物方法诊断脓毒症

即使在患者住院期间频繁监测,也没有一个生物标志物能够充分地反映潜在脓毒性患者状态的迅速演变性质。这是从PASS研究中PCT作为单一生物标志物未能提供有用信息学到的重要教训。有些研究者尝试使用一组生物标志物以更好地鉴别存在风险的患者。

2007年,Kofoed等人报告了3种或6种促炎症生物标志物组合比任何单一生物标志物更准确地鉴别出细菌感染患者。2009年,Shapiro等人应用此方法诊断严重脓毒症。约1000例ED患者的样本被用于尝试预测72小时后的结局。严重脓毒症的发生率为52%,而脓毒性患者的死亡率为12%,没有发生脓毒症的患者死亡率为0.9%。使用多变量逻辑回归模型,研究者将150多种不同生物标志物的初始列表缩小到9种标志物的组合,然后发现其中3种标志物组成一个“脓毒症评分”,最好地预测了严重脓毒症的发病。

令人意外的是,这3种生物标志物的组合不包括以前用于诊断脓毒症的任何传统标志物(或就此而言,本文讨论的任何标志物)。最好的3个预测因子是IL-1受体拮抗剂(IL-1ra)、蛋白C和中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)。每种标志物似乎都可以作为潜在的脓毒症生物标志物,要么作为抗炎蛋白(IL-1ra)、凝血系统的重要组成部分(蛋白C)、要么作为器官损伤的标志物(NGAL)。然而,难以预测这三种生物标志物水平比传统生物标志物表现更好。使用3种更传统生物标志物(PCT、CD64和 sTREM-1)结果的相似生物评分也被提出。

也许用于诊断脓毒症或评估严重脓毒症风险的最好生物标志物组合,将既包括促炎症标志物也包括抗炎症标志物。在脓毒症高炎症状态后发生的免疫抑制状态无疑解释了,为什么很多患者在院内发生机会性感染和/或再激活潜伏的病毒感染。但是免疫抑制是否也会导致多器官功能障碍,如是,如何导致?免疫抑制状态是否真正为补偿性,也就意味着免疫系统正以某种方法尝试纠正早期夸张的反应?目标在于增强脓毒症患者免疫能力恢复的新疗法很可能需要更好地理解这个事件顺序。虽然通常描述为首先是像过山车一样的SIRS,其次是CARS(如图1所示),但实验和临床证据表明先天性和适应性免疫下调的种子均相对较早地种下了,而促炎症阶段占了上风。

对脓毒症CLP模型中细胞因子产生的分析表明,在早期促炎症和抗炎症细胞因子均升高且均有助于预测结局。这一观察结果也经过人脓毒症患者的研究证实。例如,在接近2000例社区获得性肺炎患者的队列研究中,其中30%患者发生严重脓毒症且26%患者死亡,细胞因子水平升高见于大部分ED患者(82%)。细胞因子水平在死于严重脓毒症的患者中最高,并且与最高死亡风险相关的模式是促炎症细胞因子IL-6和抗炎症细胞因子IL-10均显著升高。在危重症住院患者中发现早期IL-10升高与严重脓毒症形成之间存在类似的显著相关性。我们还知道循环单核细胞的细胞表面HLA-DR缺失发生的非常早,且向严重脓毒症过渡期间的特点不是HLA-DR表达缺失而是未能恢复至正常水平。

使用从循环PMN和寡核苷酸微阵列中提取的RNA,对患者进行基因表达谱分析,倾向于支持更连续的过程。虽然早期和严重脓毒症的促炎症细胞因子基因的表达增强,但抗炎症细胞因子基因比如IL-10和TGF-β的表达增强只见于严重脓毒症。另外,转录组研究的途经分析证实了,适应性免疫系统的免疫抑制模式主要存在于严重脓毒症患者。在脓毒症而非SIRS患者中,对于T-细胞和B-细胞激活来说很重要的转录因子-核因子-kB的表达减少,且其抑制剂的表达增强。Bone最初提出的连续模型(sequential model)与van der Poll和van Deventer提出的所谓并发模型(concurrent model)(见图5)之间的差异需要被解决。

图5. 脓毒症进展为严重脓毒症的备择模型(alternative model)表明CARS在促炎症SIRS仍存在的情况下就开始了。了解这些相反特性的相互影响有助于研究者发现严重脓毒症患者发生器官功能障碍的发病机理。

最后,模型通常将生存率归因于免疫抑制阶段(使免疫功能恢复至正常)期间的某一事件。这个事件是什么,以及哪些因素导致了这一事件?一种标志物或更可能是一组标志物,能够鉴别从高炎症状态转化为抗炎症状态的脓毒症患者,有助于鉴别可受益于旨在恢复免疫功能的新疗法的患者。

近期,至少有两项研究试图将促炎症和抗炎症标志物结合在一起。Andaluz-Ojeda等人使用自动化多重免疫测定方法,同时检测约30例严重脓毒症患者的近20种不同细胞因子。IL-6和IL-8(均被认为具有促炎症作用)水平,以及IL-10和MCP-1(均被认为具有抗炎症作用)在死亡患者中均更高(死亡率为59%),合并评分比任一细胞因子更具预测力,不管危害比是不是经过 APACHE评分调整。Gouel-Cheron等人将使用流式细胞术检测单核细胞HLA-DR表达与使用免疫测定方法检测IL-6和IL-10水平相结合,对进入ICU的100例创伤患者进行评估;37%患者发生脓毒症,但死亡率低(很可能与没有发生脓毒症的患者差别不大)。在该研究中,血浆IL-10是不可测量的,但是单核细胞HLA-DR表达未升高而IL-6升高,经过创伤程度调整后,与任一生物标志物的优势比(odds ratio)加倍相比,是发生脓毒症的有力预测因素。

这种方法将高炎症状态的标志物与抗炎症状态的标志物相结合,是未来研究最有可能成功预测严重脓毒症发病的方法。

结 论

Rory Staunton是一个12岁的男孩,在纽约市皇后区长大。在2012年3月28日周三的体育课上,他在扑向篮球时刮伤了手臂。他当时没在意,但当天晚上他的腿开始疼。3月29日周四早上醒来,他感到虚弱和恶心。他的母亲给他量了体温,当她看到体温为40℃(104℉)时,立即电话告知他们的家庭儿科医生。Rory下午到医生办公室就诊,医生很担心因为Rory在候诊室呕吐了且体温仍然非常高。医生建议他的母亲带他去附近一家医疗中心的ED就诊。

Rory及其父母约在晚上7点到达ED。确信是某种病毒感染后他服用了镇吐药和水化剂。对他抽血进行实验室检测但他在结果出来之前就离开了医院。他的白细胞计数升高伴随不成熟带状细胞增加,但显然没有人注意到这些结果。3月30日周五上午,Rory出现严重腹泻,这实际上使他的父母安心了,因为ED医生说过作为最终解决其胃肠道病毒的一部分可能会发生腹泻。然而,Rory仍然很虚弱且自己无法起床。当天晚些时候,其机体某些部位出现斑驳和发黑。他的父母打电话给儿科医生,医生催促他们将他带回医疗中心就诊。当天晚上他由于出现严重脓毒症体征和症状而进入ICU,几乎可以确定两天前他在体育馆地板上刮伤手臂时引入了细菌并且机体对此做出反应。4月1日周六,在看起来是轻微创伤的4天后,他死于心搏停止。

讲述这个故事是希望有助于避免其他孩子经历相同的命运。Rory的父母将其病历与一位朋友同时也是纽约时报的记者分享。该报纸于2012年7月发表了这个故事。随后,该医疗中心建立了一个新的清单,以确保在医生和护士最终审查所有相关生命体征和实验室结果之后患者再离开ED。Rory病例的新闻报道引起了美国很多医院的讨论,而Rory的父母也建立了Rory Staunton基金以加强对脓毒症的意识。

最后,早期识别脓毒症的最好方法是加强最初检查患者的医生和护士的意识。很明显,除了发热、脉搏和呼吸频率加快,如果ED医生还知道白细胞计数升高,他或她就会认识到Rory患有SIRS。然而,关注点却在于他主诉的胃肠道症状,因而导致诊断为病毒感染。我们不知道是否申请了血清乳酸检测。本文讨论的任何其他潜在生物标志物可能都未申请检测。任何这些检测是否至少能够使医生怀疑Rory的疾病很可能比其看护者想象地更严重?上述讨论的压倒性文献证据强烈表明这些检测会起到作用。

尤其是考虑到提出的很多脓毒症生物标志物的阴性预测值较高,我们希望不久它们可指导ED对传染性疾病的分类,类似于使用肌钙蛋白对疑似患有急性冠脉综合征的患者进行分类。某些标志物可有助于医生认识到可能会被忽视的脓毒症患者。其他标志物可使医生准许具有严重脓毒症高风险的患者入院,并准许其感染在门诊即可安全治疗的患者出院。在一项研究中,匹兹堡大学的研究者发现,在评估社区获得性肺炎时,位于最低PCT等级(<0.1mg/L)的患者发生脓毒性并发症的风险低,即使临床评估表明不是这样;这可潜在说明采取保守管理的原因。

以这种方法使用脓毒症生物标志物应很可能作为多标志物组合(既包括促炎症生物标志物又包括抗炎症生物标志物)来实施。重要的工作仍然是鉴别正确的标志物组合。虽然它们在降低死亡率上是有效的,但仅凭现有的支持疗法可能不足以最终控制脓毒症。由于大多数治疗脓毒症的新的创新性方法靶定特异性生物标志物,所以更稳健的检测它们的方法将有助于支撑这些新治疗模式的成功。