间质性肺疾病/肺损伤实验室诊断技术临床应用

金语诗,中国医科大学附属盛京医院硕士研究生,临床检验诊断学专业,师从吴丽娜副教授,研究方向KL-6应用于间质性肺疾病血清学检测中的数据库构建及数据分析。

吴丽娜,副教授、主任技师,硕士研究生导师。中国医科大学附属盛京医院检验科免疫专业组组长。现任中国中西医结合学会检验医学专业委员会委员,中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员,中国妇幼保健协会临床诊断与实验医学分会青年委员会委员,辽宁省医学会检验医学分会青年委员会副主任委员,辽宁省免疫学会临床病原生物与免疫分会委员,辽宁省医师协会检验医师分会委员等。主要从事自身免疫性疾病、间质性肺疾病的实验室诊断、发病机制的研究;以课题及子课题负责人承担国家及部省级科研课题5项,发表SCI等收录的论文共计30余篇。

间质性肺疾病(Interstitial lung disease,ILD),亦称为弥漫性实质性肺疾病(Diffuse parenchymal lung disease,DPLD),是以弥漫性肺实质、肺泡炎症和间质肺纤维化为基本病变的一大组异质性疾病[1]。其病因复杂,目前已发现200余种疾病可导致ILD。按照病因是否明确,ILD通常分为两大类:未知病因ILD,如特发性间质性肺炎(Idiopathic interstitial pneumonia,IIP);已知病因ILD,包括环境暴露、药物毒性和结缔组织病(Connective tissue disease,CTD)、不良生活习惯以及易感基因等导致的ILD[2]。由于不同病因的ILD在发病机制、影像和病理表现、治疗反应和预后方面存在明显异质性,且临床上因肺活检标本缺如导致病理学诊断的组织分型难以获得的困境,常导致ILD患者诊断延迟,治疗方案不恰当、疗效差,最终多数进展期的ILD患者发展为弥漫性肺纤维化,肺组织结构破坏、弥散功能障碍,逐渐出现呼吸衰竭而死亡[3]。一项来自德国的研究,结果显示2005-2015十年间,ILD的发病率以每年3.81%的速度增长,死亡率高达7.83%[4]。目前有研究报道,利用高分辨率计算机体层x线摄影术(high-resolution computed tomography,HRCT)诊断ILD,将其分为两种临床表型:炎症性或纤维化性ILD(包括脱屑性间质性肺炎、急性过敏性肺炎、嗜酸性粒细胞肺炎、机化性肺炎),致纤维化性ILD(包括IIP、结缔组织病相关性ILD、纤维化型非特异性间质性肺炎、慢性过敏性肺炎、纤维化型结节病、药源性ILD和未能分类的IIP),并按照此临床分型与病因结合作为判定ILD患者病情和制定治疗方案的依据,更易于临床实施,且治疗效果有所提升[5, 6]。然而,在复杂的临床工作中,临床医生发现部分疾病如结核分枝杆菌感染、肺癌等,肺部HRCT表现与ILD影像学改变类似,单纯依靠HRCT易误诊;同时,HRCT具有辐射,不适于ILD患者短期内病情的连续监测。与HRCT相比,血清生物学标志物的检测具有创伤小、无辐射、费用低、结果准确等优点。黏蛋白(Mucins,MUC)是细胞生长和组织重塑的关键影响因子。最新研究发现,肺分泌型黏蛋白MUC5B启动子的基因多态性与IIP的发病风险相关[7];IIP患者肺跨膜粘蛋白细胞外结构域,如涎液化糖链抗原6(kreb von den Lungen-6,KL-6)被金属蛋白酶剪切后,释放到肺泡液及血液中,促进肺纤维化的发生[8, 9]。本文拟将肺粘蛋白KL-6、肺表面活性物质相关蛋白A(Lung surfactant associated protein A,SP-A)和D(SP-D)在ILD中的应用现状及未来发展做一阐述。

一、涎液化糖链抗原6(KL-6)

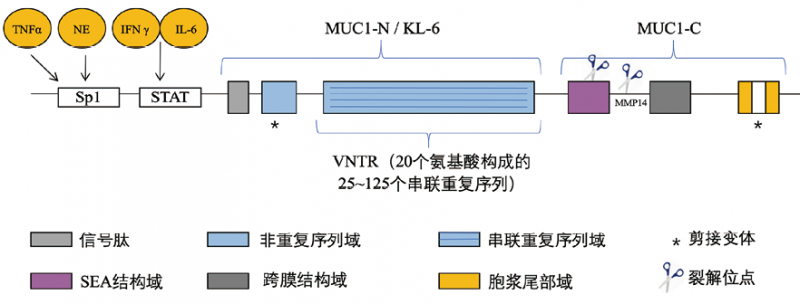

1. KL-6的结构、来源及生理功能:生理情况下,KL-6主要在II型肺泡上皮细胞、呼吸细支气管上皮细胞(clara细胞)中中度表达,末端细支气管上皮基底细胞中弱表达,其分子量约为200KD,属于跨膜糖蛋白MUC1家族成员。MUC1由一个N端亚基(即胞外结构域,也称为KL-6)和一个C端亚基(包括SEA结构域、跨膜结构域和胞浆尾部域)构成。KL-6即为MUC1的N端亚基(图1)[10],该亚基是由一个20个氨基酸组成的细胞外可变数串联重复序列构成,在人类可重复25~125次。由于MUC1胞浆尾部结构域含有酪氨酸或丝氨酸/苏氨酸磷酸化位点,因此正常情况下,MUC1/KL-6在细胞增殖、凋亡、转化及转录等细胞信号传导中发挥重要作用。

图1. MUC1结构示意图

MUC1由一个N端亚基(即胞外结构域,也称为KL-6)和一个C端亚基(包括SEA结构域、跨膜结构域和胞浆尾部域)构成。在SEA结构域蛋白裂解酶或基质金属蛋白酶14(Matrix metalloproteinase 14,MMP-14)的作用下,MUC1胞外结构域从细胞膜脱落。干扰素γ(interferon γ,IFN γ)或白细胞介素-6(interleukin 6,IL-6)激活MUC1启动子的单一STAT结合位点,中性粒细胞弹性蛋白酶(Neutrophil elastase,NE)增加Sp1与MUC1启动子的结合,导致MUC1过表达;肿瘤坏死因子α(Tumor necrosis factor α,TNF α)也能上调MUC1的转录。

2. KL-6在ILD临床应用中的研究进展:KL-6最初是在肺腺癌的患者中发现的[11],并一度作为肺癌、乳腺癌和胰腺癌的血清肿瘤生物标志物进行应用。然而,随着KL-6研究的不断深入,研究者发现尽管KL-6/MUC1在肺、胰腺和乳腺癌组织中强表达,但其作为肿瘤标志物在恶性肿瘤的诊断准确性低于癌胚抗原,且其在ILDs患者肺组织切片非典型和/或再生II型肺细胞中亦强表达[11-13]。该研究提示,KL-6可能作为ILD的生物标志物。Ishikawa N等研究者在一项meta分析中报道,约70%~100%的ILD患者血清KL-6超过正常水平,而其他肺部良性疾病仅不足10%的患者血清KL-6高于正常水平,表明ILD患者血清KL-6水平较健康人及其他良性呼吸系统疾病患者均升高,证明了血清KL-6是诊断ILD特异的血清标志物之一[14]。在药物诱导性ILD研究中,研究者已经提出血清KL-6水平可以作为药物诱导性ILD严重程度、预后及治疗效果监测的有效标志物[15, 16]。另有研究表明血清KL-6在放射性肺炎、石棉肺、矽肺的早期诊断、治疗效果监测中亦具有重要意义[17-19]。

ILD患者血清KL-6水平升高的机制尚未明确。但是,目前专家一致认为,持续刺激的存在,导致肺泡壁发炎、Ⅰ型肺泡上皮细胞受损脱落是ILD发生的首要环节;为了修复受损的肺泡壁,Ⅱ型肺泡上皮细胞大量增殖;因刺激持续存在,异常增生的Ⅱ型肺泡上皮细胞过度表达KL-6,导致肺泡腔中KL-6水平显著升高;由于ILD患者肺气-血屏障受损,血管通透性增加,肺泡腔中KL-6通过受损的肺泡基底膜渗漏入血,血清KL-6水平增高。此外,KL-6还参与了肺纤维化的过程,其可能的机制:第一,KL-6促进成纤维细胞产生胶原蛋白,诱导成纤维细胞分化为肌成纤维细胞;第二,KL-6抑制成纤维细胞表达肝细胞生长因子,导致细胞外基质过度沉积、重塑;第三,KL-6促进上皮向间质的转变,诱导产生更多的细胞外基质成分。因此,有研究者提出肺泡灌洗液和血清中KL-6水平可以有效反映肺损伤,并极有可能与肺部损伤程度呈正相关,可用于ILD的诊断、评价病情严重程度及预后状况[20, 21]。目前,血清KL-6已经作为CTD-ILD早期筛查、诊断、病情及疗效评估,IIP急性加重预后判断,新型冠状病毒ILD严重程度评估的血清生物标记物,分别纳入到《2018中国结缔组织病相关间质性肺病诊断和治疗专家共识》、《特发性肺纤维化急性加重诊断和治疗中国专家共识》及《新型冠状病毒感染引起的肺间质病变诊断和治疗专家建议》中[22-24]。

血清KL-6的检测,仅需患者在空腹状态下采集静脉血即可获得精准的检测结果,目前其检测原理均是基于抗原与抗体反应,检测方法已经由最初的酶联免疫吸附实验(Enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)发展到全自动的化学发光法、乳胶免疫比浊法。方法学的转变极大的提高了KL-6的检测性能,为未来KL-6在ILD患者的精准应用奠定了坚实的基础。

二、肺表面活性物质相关蛋白A(SP-A)及相关蛋白D(SP-D)

1. 结构和来源及功能:SP-A和SP-D主要是由II型肺泡上皮细胞、呼吸细支气管上皮细胞(clara细胞)合成与分泌,在胸膜、腹膜、肠系膜等间皮组织、泌尿生殖系统等多种肺外组织中微弱表达的一种亲水性的脂蛋白[25],属于C型选择素超家族集合素(胶原-凝集素)亚群。其主要功能是降低肺泡气液界面的表面张力,提高肺的顺应性,维持肺泡形态,防止肺泡在呼气结束时塌陷;同时作为凝集素、调理素和免疫调节剂,识别病原体相关分子模式识别分子,进而清除病毒、细菌、真菌等大部分病原体,在肺固有免疫系统中发挥重要作用[26]。

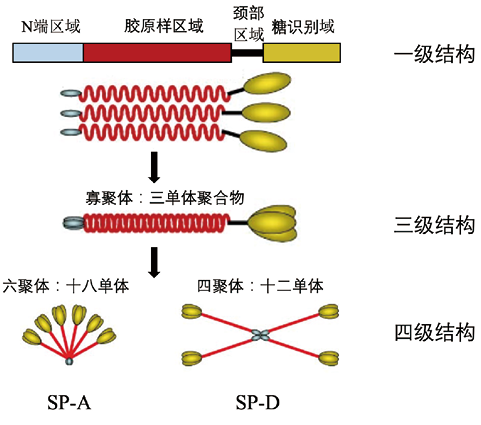

图2. SP-A、SP-D的构成

SP-A、SP-D作为集合素亚群,具有相似的一级结构,但是二者在三级结构、四级结构的构成上有显著区别(图2)[27]:(1)一级结构:每条单体肽链均由N端区域、胶原样区域、颈部区域、糖识别域四部分构成。N端区域主要形成二硫键以连接单体肽链,在保持蛋白质结构稳定性方面起到重要作用;胶原样区域使3条单体肽链相互缠绕,折叠成三重螺旋结构;颈部区域以α-螺旋使3条单体肽链相互捆绑;糖识别域是决定蛋白质功能的重要区域,其主要功能是识别、结合糖及脂类分子。(2)三级结构:由3条肽链经二硫键和非共价键连接组成。SP-A的三级结构是由3条异质性肽链构成,可以有多种状态存在;SP-D的三级结构则是由同质性的三单体形成的寡聚体。(3)四级结构:N端区域与胶原样区域的一部分构成其茎部;胶原样区域的余部与颈部区域构成花冠,每条肽链的糖识别域末端卷曲形成球状结构域,使花冠部成为胶凝素识别糖结构的部位。SP-A的四级结构一般多以六聚体(十八单体)形式存在,呈“花束”样,各寡聚体在茎部相互平行排列,花冠部相互对称;SP-D的四级结构一般由四聚体(十二单体)组成,其花冠部分为对称“十字”形排列。

2. SP-A、SP-D在ILD中的应用价值:病理上,急性肺损伤按照严重程度可分为渗出期和纤维增殖期。渗出期以上皮细胞、内皮细胞的损伤和炎性介质的活化为特征;纤维增殖期以成纤维细胞活化、聚集、增殖和凋亡等为特征。渗出性肺水肿时,肺泡液中增高的SP-A、SP-D除了发挥其固有免疫的作用外,还参与细胞外肺表面活性剂的重组和更新,在肺组织结构恢复中起到重要作用[28]。随着炎症的发展,肺泡-毛细血管屏障损害渐进性加重,肺组织内富含的多种生物学标志物大量释放入血,血清SP-A、SP-D迅速升高[29]。因此,检测肺泡灌洗液和/或血清中SP-A、SP-D水平变化,在ILD的早期诊断、病情进展及预后评估中具有重要价值。

文献报道,IIP患者血清SP-A、SP-D水平异常增高,基于健康对照组,SP-A为45.0ng/mL时(灵敏度和特异性分别为78.8%、94.4%),SP-D为110.0ng/mL(灵敏度和特异性分别为 84.6%、95.4%)可作为IIP的诊断界值[30, 31]。SP-A、SP-D可有效评估IIP患者预后及疾病严重程度[30-32]。另有研究报道,在IIP患者家族中发现了SP-A2基因的变异,因此有研究者提出SP-A可能作为IIP与其他ILD的鉴别诊断指标[33]。随着研究的不断深入,SP-A和SP-D有望作为ILD诊断和预测的有效指标,为ILD的进一步诊疗提供方向。目前,血清SP-A和SP-D已经作为CTD-ILD早期筛查、诊断、病情及疗效评估,血清SP-D作为新型冠状病毒ILD严重程度评估的血清生物标记物,分别纳入到《2018中国结缔组织病相关间质性肺病诊断和治疗专家共识》、《新型冠状病毒感染引起的肺间质病变诊断和治疗专家建议》中[22, 24]。

血清SP-A、SP-D的检测,仅需患者在空腹状态下采集静脉血即可获得精准的检测结果,目前其检测方法,以ELISA法居多,该方法具有简单方便,可手工操作仅需酶标仪读数,亦可使用全自动酶免分析仪进行检测,适用于不同级别的实验室。

三、存在的问题及未来展望

尽管KL-6、SP-A、SP-D作为反映肺泡上皮细胞受损、功能障碍的生物标志物,已经在不同ILD疾病中进行了相对广泛的研究,填补了ILD诊疗生物标志物的空白。然而,有关血清生物标志物在ILD中的应用,仍旧存在很多问题急需我们去解决:

1. 中国健康人群,不同年龄段血清KL-6、SP-A、SP-D正常参考区间的建立。

2. 血清KL-6、SP-A、SP-D在中国各种ILD患者中大规模的深入研究,建立科学的、适用中国人的ILD诊断临床界值。

3. 与“细胞外基质重塑、成纤维细胞异常增殖”有关生物标志物,如MMP-1、MMP-7、血清赖氨酸氧化酶样2、周期蛋白等在ILD中的应用价值还需进行深入的研究。

4. 与免疫功能紊乱有关的生物标志物,如CCL18、IL-8、YKL-40、TLR3、TLR9、TOLLIP等是否在ILD也具有临床应用价值,亦需要我们进行深入的研究。

相信随着对各种ILD发病机制、血清学生物标志物的深入研究,未来一定会建立适用于同原因ILD的、最佳灵敏度和特异性的血清生物标志物的组合,为ILD患者的早期诊断、治疗监测、预后判断提供更有价值的信息。